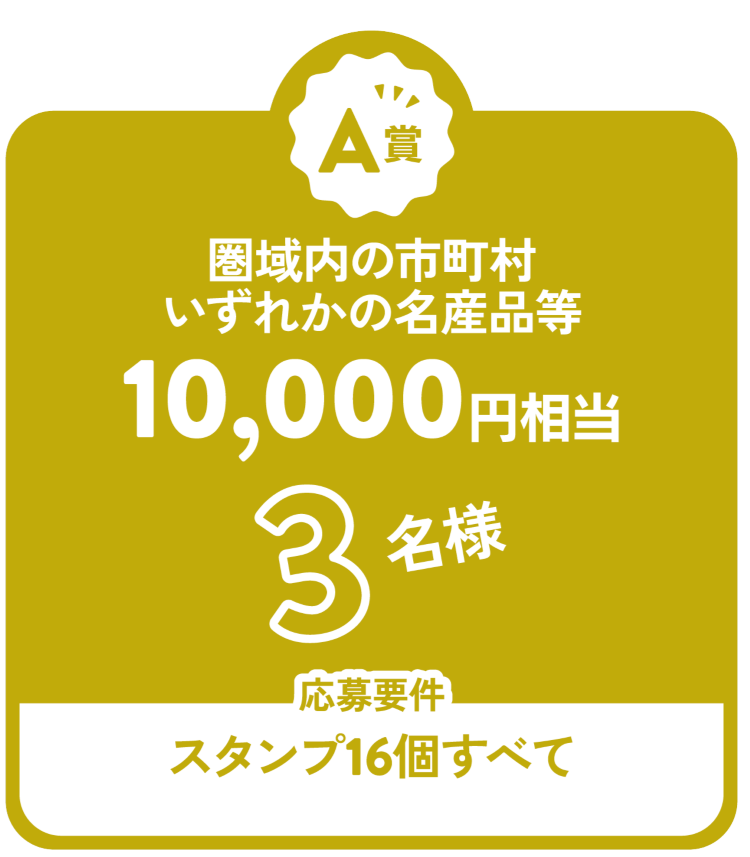

圏域内の指定施設で

300円以上のお買い物(飲食含む)すると、

レジや観光窓口にて

ご当地PRキャラスタンプが獲得できます。

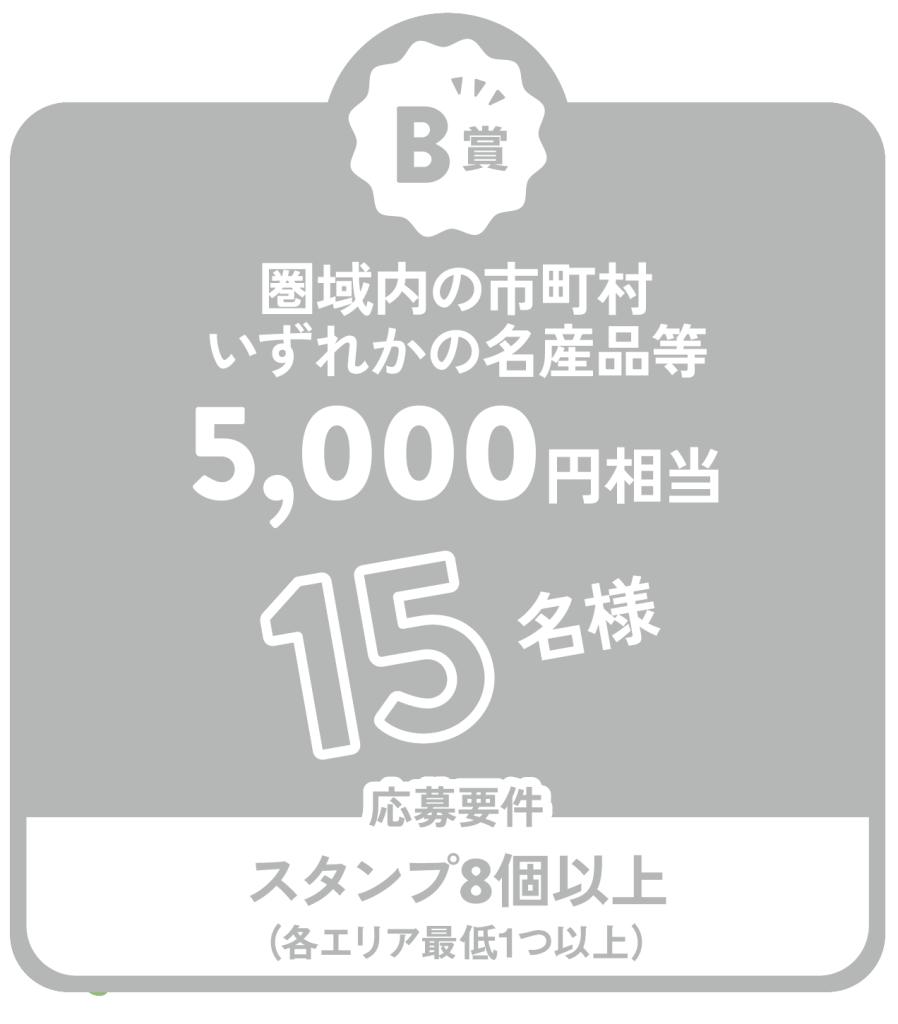

その獲得数に応じて、

各賞に応募できます。

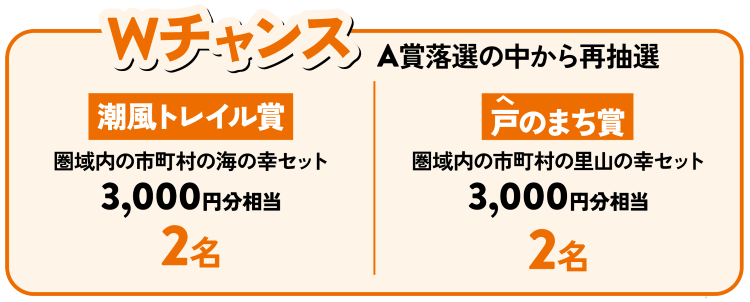

Xにおいて、部会公式アカウントをフォロー&「#ナニャトヤラリー」を付けて写真(ナニャトヤラ圏域内で買ったもの、食べたもの等)を投稿。スタンプラリー期間中に投稿した方の中から抽選で2名に圏域内の海の幸セットまたは里山の幸セット2,000円相当が当たります。

【参加方法】

①公式X

「@40_kouiki_kanko」をフォロー。

②ハッシュタグ

「#ナニャトヤラリー」を付けて投稿。

※発表は観光専門部会公式Xにて行います。

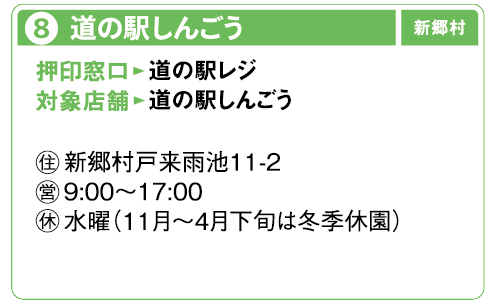

道の駅しんごうは11月~4月下旬まで冬季休園となります。

お出かけの際はご注意ください。

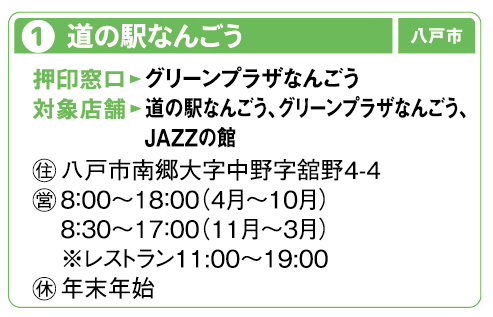

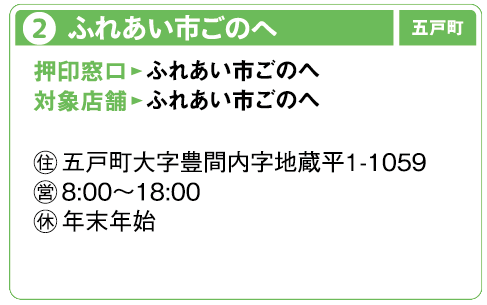

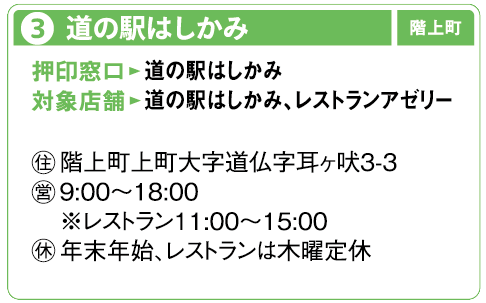

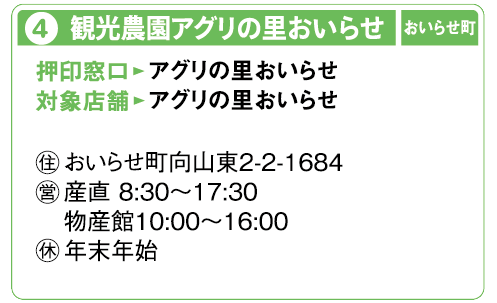

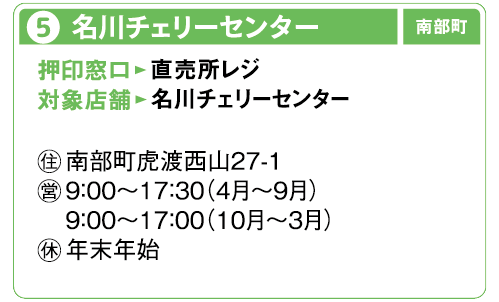

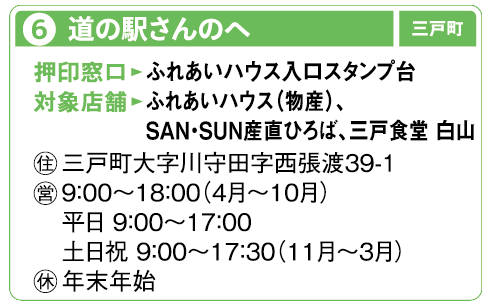

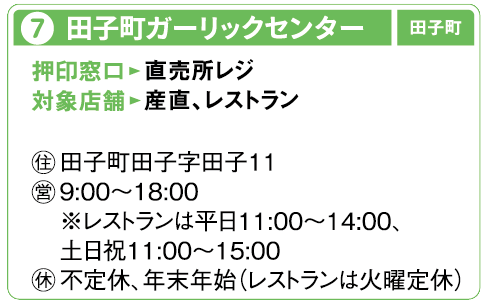

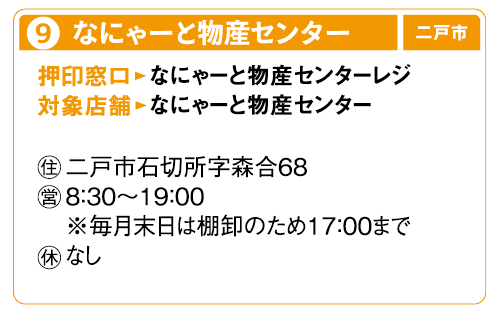

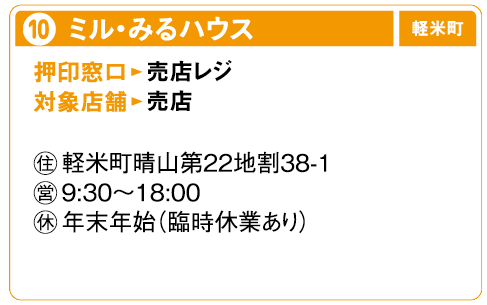

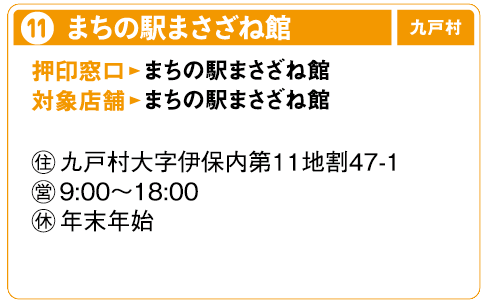

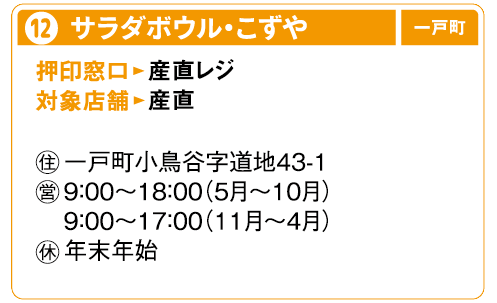

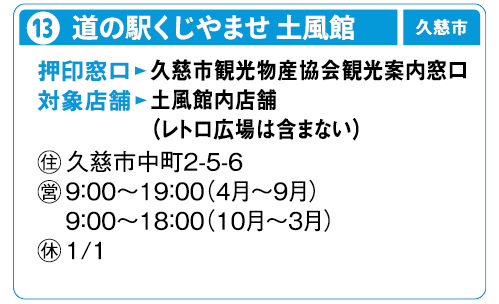

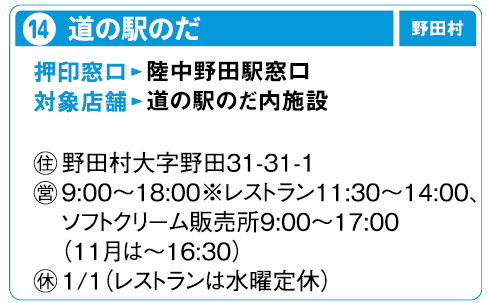

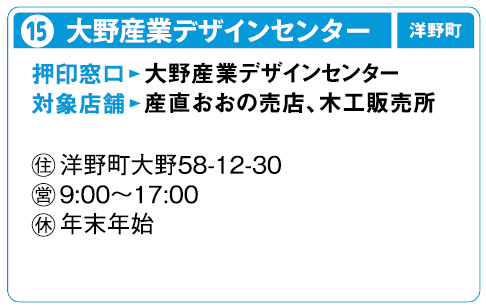

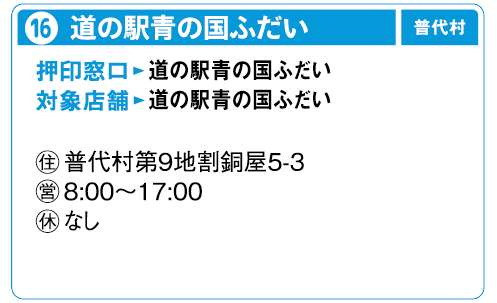

※各施設で営業時間・休館日が

異なりますのでご注意ください。

(営業時間外・休館日には

スタンプは押せません)

※各施設の直近の営業時間に

関しては、各施設のHPを

ご確認ください。